|

唐伯虎老来皈依佛门后曾作偈自叹:“我问你是谁,你原来是我。我本不认你,你却认得我。我离不得你,你却离得我。你我百年后,有你没了我。”琢玉一生的大师李博生把这视为自己的人生写照。的确, 64岁的李大师17岁开始琢玉,在他40多年的琢玉生涯中,喜也是玉,悲也缘玉。最近,特级工艺美术大师李博生挺高兴的。因为,由他设计创作的玉雕作品《乾坤在握》,由中国外交部作为礼物赠送给了法国 总统希拉克。希拉克总统在接受这件富有中华民族文化特色的礼品时,说了三句话:“这是北京故宫的日晷;这是李博生大师亲手制作的吗?他是中国伟大的艺术家。”希拉克总统对中国,对李博生的熟悉, 让在场所有人都感到意外。事后,希拉克还特别通过中国外交部转交李博生一封亲笔签名的感谢信:“我借此机会对您创作的精美玉器表示感谢,请接受我的敬意。”作为一个艺术家,李博生能够得到这样的 待遇,是对他艺术人生的认可。 之所以得到这样的认可,当然离不开他专心琢玉的执着。可以说,李博生完成作品的过程,已经成为他完成人生的过程:“在我的雕玉46年当中,我是在一步一步的、一件一件的雕琢玉石过程当中感悟到 了玉石,同时在雕琢我自己。我在完善一块玉石,去掉它的瑕疵、展示它美的地方,玉同时也在完善我这个人。与玉石结缘让我更加读懂了生命的意义。” 那些充满灵性的玉雕作品,可以说浓缩了李博生几十年的心血。对于他来说,这些美玉已经融入了他的生活。赠送给希拉克的《乾坤在握》这件作品在构思的时候就体现了他全部的功力。作品的正面是一个 平面,另一面是弧形的造型,加上正面雕刻日晷的造型,是用干支搭配12个时辰,代表一个男人可以把握自己命运的构思和含义。 李博生说,这件作品虽然制作起来比较容易,但构思的时候也是很下工夫的,经过了漫长的创作过程。弧面代表苍穹,代表饱满,是玉美的一面;平面则代表大地,代表稳重。加上对于日晷造型的创新,刻 字的时候经过了再创造,删繁就简。然后再经过怀表造型的装饰,让这件作品活了起来,真正形成了一件首饰。作品里的苍穹加上大地,一开始就定位为给男人制作的首饰,也预示着男人只有把握自己的命运才 能成功。他说,一件作品只有经过这样不断的再发现和再创造,才形成了全部内涵。 “其实,读懂一块玉石并不是那么容易,需要经过漫长的构思和感悟。一块玉、一块玉石,就像一部厚厚的书一样,你要了解它,就要精心读它,读懂它以后,你自然就明白该怎么去用它。”李博生说, “有一次,我碰到一块十分特别的玉,看了几个月也一直没有构思的头绪。忽然一天看到一幅书法作品,灵感立刻就出来了,发现整个玉石像一幅水墨淡彩画展示在眼前。当我突然意识到这思路敞开以后,创作 就一发不可收拾。” 这件“一发不可收拾”而来的作品名为《琴、棋、书、画》。那件作品好像是文人暂时离开自己的案头,一阵秋风吹过来,吹卷了案头的画,画卷扣在一个棋篓上。在这个时候,旁边一盏油灯,灯心也被吹 歪了,很安静的一个画面。结果一家老鼠,爸爸、妈妈、老鼠孩子乘此机会从洞里出来闻见油香,偷油吃来了,孩子年轻,蹬倒了棋子、踹翻了书本、爬到棋篓的盖子上、上油灯那儿偷油吃。这幅画面迅速就组 织好了,为了点破它,还增加了一把酒壶。这件作品一下子就生动起来了。这件俏色翡翠日后成了李博生的得意之作。 如今,李博生已经入行46年了,雕琢玉石上千件,成为工艺美术行业的大师级人物。不过,17岁那年的李博生刚入行时,连自己也没有发现自己的天赋。“第一次进雕刻车间让我大吃一惊,很多那些光大膀 脊梁的,就像现在那些膀爷一样,在那儿磨玉。我心情复杂极了,这叫做什么样的青年呢?怎么说得上事业呢?”这是李博生当年入行时的犹豫,“我是在篝火边红旗下长大的青年,我耳朵边时刻响着那时候前 苏联的歌曲,“太阳在照耀”、“它为我们燃烧”……都是朝气蓬勃的。结果一进到这个厂,我实在不知道该怎么办。” 不过,当时李博生是学校团委会的干部,是在3000名团员面前给少先队打着旗子做榜样的人,在这个时候退却,恐怕也不是一个干部的作风。他说:“所以那个时候也定了定神,学吧!就那么进了这个行业了。 我信奉一句名言———‘天道酬勤’。”他没有让自己失望。入行后的第一个夏天,李博生就被人戏称为“蒸笼居士”,他时常一连数月吃住在闷热的车间,雕玉三年,自以为进入了一个新的境界。“当时几个 很有经验的高级工凑在一起评我的一件作品,给打了99分。啊呀,我这心里不平,扣掉我一分,为什么?你告诉我!”有一个老工人评委告诉他:“博生你应该明白,扣掉一分你还有前进余地,我要给你100分 你就再也没有前进余地了。难道你这就走到头了?”这一句话点醒了李博生。从这以后李博生完成了人生的第一跨越,到30岁时他的技艺已经达到行里顶级大师的造诣。 这个时候,李博生的作品也融入了对自我的挑战和创新。有一次,李博生献给国际和平年的作品———用松石雕制的《人之初》中的女娲及十四个天使般的孩子,全部展现出了裸体的美感。要知道,自古 以来,在玉雕艺术作品里,从来没有裸体人物造型。作品中心人物女娲的姿态和面部表情集中了人们的目光,她的脸具有东方“观音菩萨”和西方“蒙娜丽莎”结合的美。对于这件作品,有的人说李博生“亵渎” 了玉雕艺术。李博生却坚信自己的感受,甘愿“冒天下之大不韪”坚持下来,他说:“如果把躯体都遮掩起来也就隐没了这件作品的气韵。《人之初》是献给全人类的,我企盼世界能够充满和平、充满爱。” 果然,《人之初》在全国玉雕优秀作品展中,被认为是一件艺术成就极高的作品。 正当人们觉得李博生的前途一片光明的时候,李博生自己却陷入了无名的痛苦中,他觉得自己在创作上很难突破了。也是在那段日子,他也生了重病,住进了医院。医院灰色的水泥大楼,更让他觉得压抑。 有一天,李博生看到病房外面下雪了,就从医院病房的小门走出去,尽管灰色大楼还那么压抑,但是大地一片雪白。“啊呀,让我心情一瞬间感觉很舒服,凛冽的凉风我往里一吸,结果刚止住的血又喷出去了 ,一口鲜血喷到雪白的地上,那点点滴滴的红,虽然心里面觉得已经完了,但是就这几种颜色,灰色的高楼、雪白的一片大地、点点的红色一下让我跟正在创作的《无量寿佛》那块石头对到一起了,反而觉得心情 ‘舒畅’。”没想到,身体的病痛竟然也能带给他创作的灵感。后来,病还没有痊愈他自己就私自出院了,并且立刻就进入了《无量寿佛》的创作。 他就是以这种超脱、安宁的心境创作了《无量寿佛》。在玛瑙石上一位饱经沧桑的苦行僧端坐山中,依岩傍石,手持一柄如意,佛的身后有一轮皎月和一缕白云,这件耐人寻味的作品获得了社会上的一致好评。 李博生告诉笔者,“每当我灰心至极,对一切都失去信心时,就会想到玉石。想到那些大大小小的与我日夜打着交道的‘五彩石’,我就会渐渐地平静下来。”结果,这件作品一举拿了全国百花奖的金杯奖,被定为国家级珍品。 不过,琢玉者不能留存一件自己的作品,李博生在一心雕琢的同时也有些遗憾。这尊《无量寿佛》的实物1991年被人收藏后就再也不知去向。李博生说:“构思一件玉雕作品的时候,是由激情产生灵感,灵感激 发了他的创作欲望。所以每件作品的完成,我不是用双手来雕,而是用心去雕琢。对于一个艺术家来说,不能看到自己的全部作品,不能不说是一个遗憾。”如今,李博生已经弄不清楚他有多少件作品,也不知道他 的作品现在都在世界的哪个角落。他还有一个愿望,就是想着有一天,能把自己的作品集中起来,哪怕只有一天,办一个展览,也算对自己这一辈子琢玉有个交代。 现在,李博生已经把自己定位为一个玉文化传播者。他告诉笔者:“在几十万雕玉大军当中,有多少人,真正把它作为一种事业,作为一种艺术创作,这个高度来看待它。其实艺术的背后,艺术作品的背后,是 漫长的艰苦的艺术积累、文化积淀才能堆出一个作品,是这么个过程。而真正的玉雕技艺应该有人传承下去。” 李博生的担忧也不无道理。近些年来,一方面是行业内国有工艺企业的萎缩,一方面却是小企业、小作坊如雨后春笋般崛起,玉器行业正在进行一次彻底的变革。据不完全统计,现在从事玉雕的手工艺人已经达 到40多万。但是,面对这支庞大的队伍,玉器大师李博生不仅没有感到兴奋,反而感到深深的忧虑。李博生说:“从业人员众多只是玉器行业表面的繁荣,由于大多数人只追求短期效益,大量粗制滥造的玉器盛行市场, 实在令人惋惜。而且,对现在年轻人来说,有哪一个年轻人,还是专业院校出来的年轻人,愿意坐在雕玉的机器旁边,那是很艰难很辛苦的,又是脑力劳动,又是体力劳动,太少了,太难得了。各行各业这些真正从事 手工劳作的,恐怕一共才不到200位。”其实,比起大量玉器的粗制滥造,近年来国内对玉石资源的无限制开采对玉雕行业的影响更大。由于自然界的每一种玉石,都是在远古特定的地质年代、特定的地质条件下形成的 ,所以就天然玉石而言,采一块就少一块,玉石资源面临枯竭。李博生说,应该珍惜所有的材料,制作出对得起玉石价值的作品。一位大师,能带动一条都市创意产业链;一位大师,能提升一个区的现代服务业水平。 近日,李博生的工作室成为上海市首批“上海市原创设计大师工作室”。李博生还和妻子一起创了一个名叫“东方首饰”的品牌,设计独具东方韵味的珠宝首饰,在一些名流云集的party上,这些不凡风韵的首饰总是能 为主人吸引来不少追逐的目光。“这几年以来,我一直心无他物,一心琢玉。如今60多岁了,仍然感觉无法读懂玉石这部积淀了七千多年文化历史的巨著。”李博生说:“我只有努力做一块玉,一块洁白无瑕的玉。”

|  | 论坛

| 论坛 | 论坛

| 论坛 网站首页 -> 论坛首页 -> 虫虫星空 -> 休闲人生 -> [转帖]正在消逝的文化之-玉雕大师李博生说玉

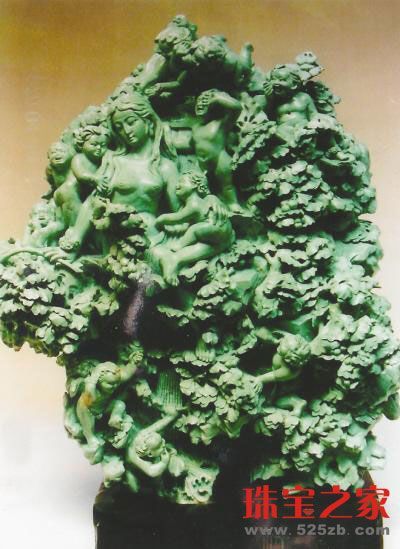

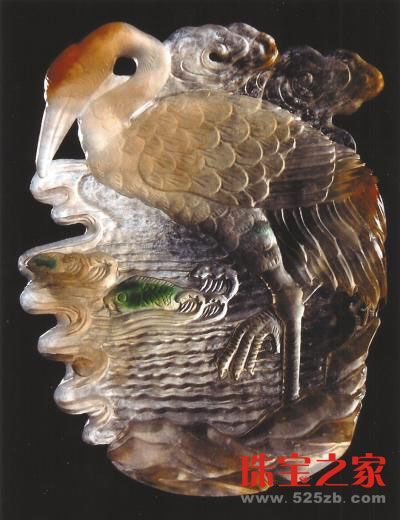

网站首页 -> 论坛首页 -> 虫虫星空 -> 休闲人生 -> [转帖]正在消逝的文化之-玉雕大师李博生说玉